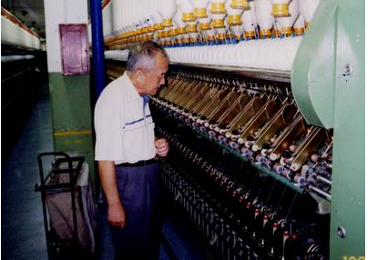

梅自强(1929.4.26-2010.8.19),江苏常州人,纺织工程专家,中国工程院院士。1941年进入武进私立正行初级中学读书,1947年加入中国纺织协会,1952年加入中国共产党。曾任中国纺织科学研究院高级工程师,全国政协委员,中国纺织工业协会科技顾问,中国纺织工程学会名誉副理事长。1995年,当选为中国工程院院士。长期从事高产梳棉机研究工作,成功研制了四种新型梳棉机,是中国高产梳棉理论的开拓者和实践的指导者,为加快我国棉纺织业的现代化进程做出了重要贡献。

寒窗苦读,纺织梦伊始

1929年,梅自强出生于江苏省常州市的一个普通家庭。身为中学体育主任的父亲替其取名为“自强”,寄寓了梅花的高洁品格与自强不息的美好期望。1941年进入武进私立正行初级中学读书,后随父亲任教的机会,赴上海继续完成学业。青少年时代在战火纷繁和反复转徙中度过,梅自强对物资匮乏的艰苦生活有着深切体会。尤其是在衣着方面,人民普遍穿着的粗布衣物大多来自家庭手工缝制修补,易于磨损褪色,在舒适性和美观性方面都远远无法满足需求。南通学院纺织工程系就读期间,梅自强开始接触学习现代纺织技术,在实地走访考察纺织厂的过程中他逐渐意识到纺织业是关乎国计民生的基础性产业,并下定决心要解决中国百姓的穿衣问题。

学成归国,八年磨一剑

1954-1958年,梅自强赴苏联莫斯科纺织学院攻读研究生。在导师拉科夫的指导下完成了学位论文《高产量梳棉机刺辊部分气流对落棉的影响》,提出改善刺辊除杂作用、控制纤维转移的建议,获得科学技术副博士学位。海外学成之后,梅自强选择回到祖国,担任高速梳棉机的研发工作。正值“大跃进”高潮,对高产高效的追求也席卷了全国棉纺织业,然而梳棉工序的现实技术制约始终是影响高速纺纱试验的一个大难题。“绝知此事要躬行”,梅自强带领研发团队攻坚克难,稳扎稳打,花费两年时间研制出1181E型国产梳棉机。60年代初,国民经济受自然灾害影响陷入严重危机,梅自强及其科研团队同样接受着严峻的考验。在仅有地瓜干和咸菜聊以充饥的情况下,依然坚持每天十几个小时的高强度工作;在纺织企业大面积停产停工的现实面前,将设备从青岛转移到上海国棉一厂,继续进行生产试验,夜以继日地测试性能、改造零件。历经八年时间,先后制造三代新样机,梅自强及其团队终于使国产梳棉机的台时产量由5公斤提高至25公斤,达到当时国际一流水平,A186型高产梳棉机此后成为我国纺织工业的主力设备之一。

献策建言,彰学者本色

改革开放之初,纺织业同其他传统产业一样亟待复兴。时任中国纺织科学研究院院长的梅自强明确提出要将研究院“建设成为纺织工业科研队伍中的国家队”,恢复改进纺织技术设备,完善研究院组织管理条例,加强科研技术开发和人才队伍建设。1987年,梅自强率领中国纺织工业代表团前往巴黎参观第10届国际纺织机械博览会。会后他广泛收集资料,调查研究,发表了《国外棉纺织技术发展趋向和中国棉纺织工业的技术进步》一文。他在文中指出,棉纺织工业的技术进步“应以提高产品质量,增强产品竞争能力,提高劳动生产率为目标,以发展清梳联合机、精梳机、自动络筒机和无梭织机为重点”,为棉纺织业在技术创新、设备改良和产业转型升级等方面指明了发展方向。1995年,梅自强当选为中国工程院院士。

梅自强院士一生致力于中国纺织工程事业,以饱满的热情、无私的付出和坚韧的意志率领团队攻坚克难,砥砺前行。他用科技改变生活,让高质量的衣被走进千家万户,为我国纺织工业的崛起做了杰出的贡献。