2025年3月13日,高一3班教室内,生物教研组王文泽老师开设了一堂别开生面的公开课。当抽象的碱基符号转化为跃动的分子模型,当教科书中的双螺旋跃然眼前,学生们正在经历一场从微观到宏观的生命解码之旅。

【从化学密码到立体模型】

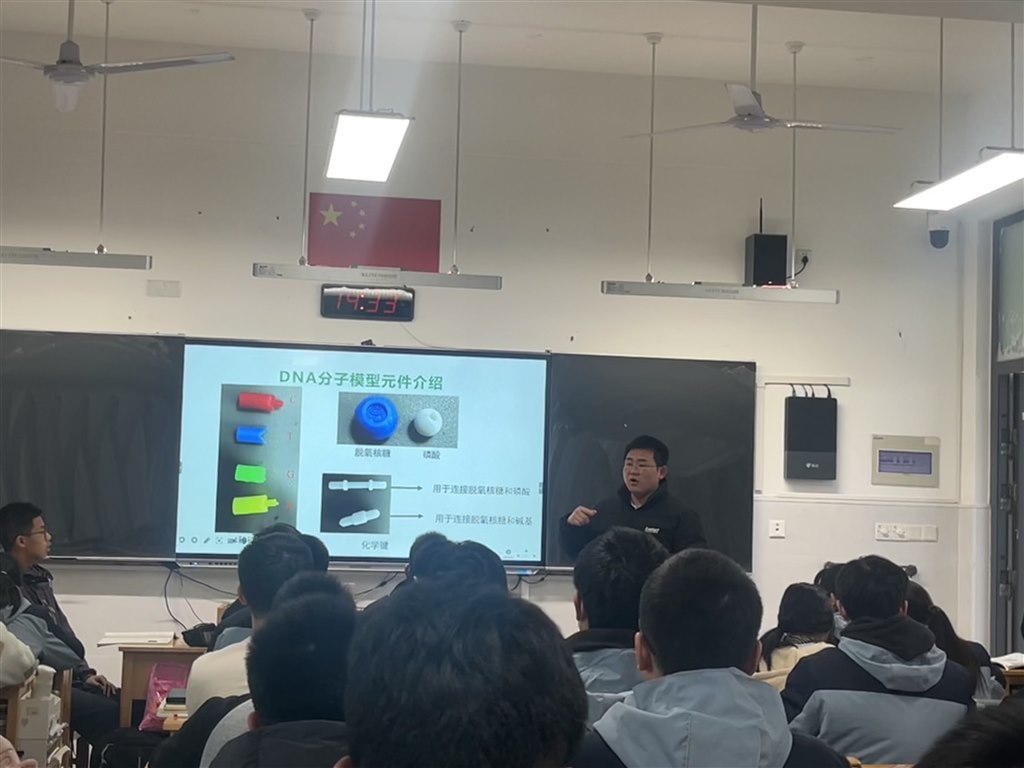

课程伊始,王老师以历史轴线展开叙事:从1869年米歇尔发现核蛋白,到1953年沃森-克里克揭示双螺旋结构,半个多世纪的探索历程通过动态课件徐徐展开。当屏幕显示DNA分子中精确的3',5'-磷酸二酯键连接方式,学生们便在教师的引导下,用不同颜色小球分别模拟脱氧核糖、磷酸基团与四种碱基,亲手拼装出脱氧核苷酸单体。

【建构生命的天梯】

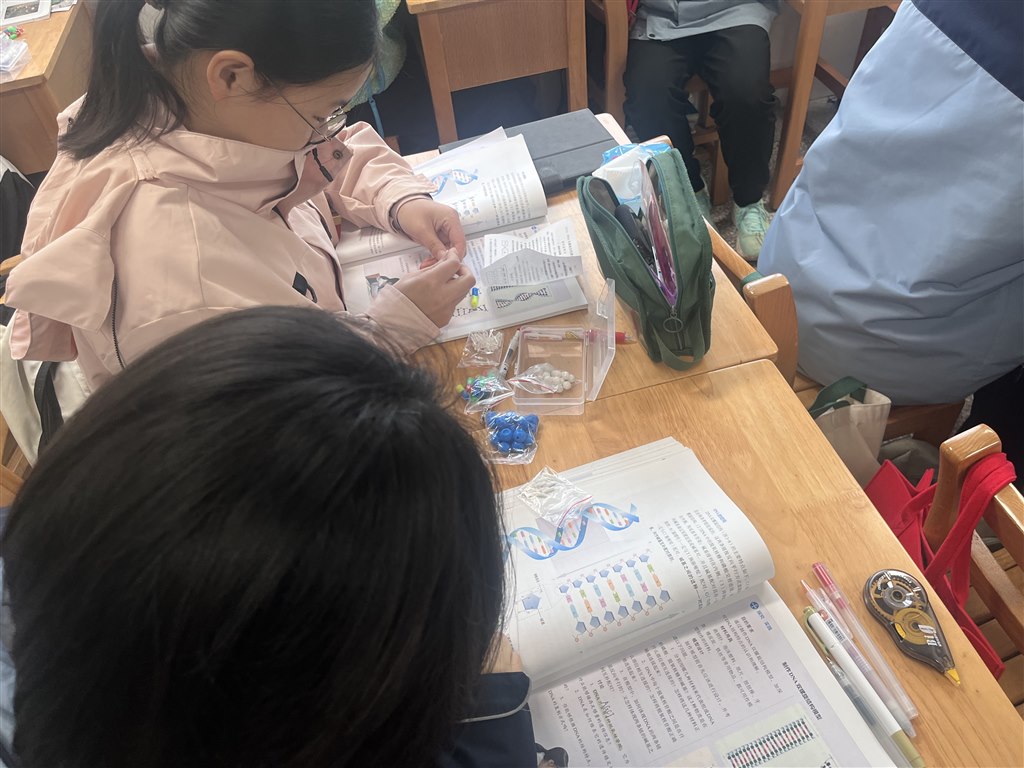

实践环节掀起了课堂高潮。六个小组分获不同任务包:有的构建反向平行双链,有的模拟A-T(2个氢键)与G-C(3个氢键)的配对差异,还有的尝试将B型DNA转化为Z型构象。当第三组学生将模型旋转至锯齿形态时,王老师适时引入最新研究成果:“这种左手螺旋的Z-DNA,可能与基因调控密切相关”,引发阵阵惊叹。

【穿越时空的科学对话】

在模型展示环节,王老师化身科学史讲解员,现场演示X射线衍射图谱实验,重现富兰克林拍摄的"照片51号"如何揭示螺旋周期;并通过碱基比例卡片游戏,让学生体验查伽夫发现A=T、C=G定律的震撼时刻。

这堂融合了分子生物学、科学史与创新教具的公开课,不仅让DNA的双螺旋结构从课本插图变为可触摸的实体,更通过沉浸式体验点燃了学生的科学热情。正如王老师在总结时所言:“每个孩子都是天生的探索者,我们可以为他们架起连接抽象理论与具象认知的螺旋天梯。”

文字:王文泽

图片:刘芳

审核:郭玥 吴道非